BtoB 法人顧客満足度調査BtoB Customer Satisfaction Survey

分析手法2: 顧客視点からアクションプランを導く

分析手法 2).顧客視点から次にやるべきアクションを導く

営業活動を診断するだけでは健康にはなれない。

法人顧客満足度調査の結果をつきつけて、

「後は自分で考えよ!」はマネジメントの放棄と同じ。

KFSでは、分析手法を駆使して次の処方箋を探っていく。

「営業支援のためのプログラム:アクション1」で行われる【法人顧客満足度調査】とは、単に営業活動の診断を行い、組織内の「良い」「悪い」といった優劣をつけるためだけのものではありません。

ましてや、顧客からの評価が低い組織の責任者を、「切るためのツール」ではありません。

KFSの営業支援プログラムを投入する上で、

最も避けたいのが、【法人顧客満足度調査】の「良い」&「悪い」の成績表だけを皆につきつけて、その後の対策【次のアクションのための処方箋】を示さないこと。

成績の優劣だけを判し、その結果を報告するだけでは、

「後は自分でやれ!」「自分で考えよ!」と言っているのと同じ。

マネジメントを放棄していると捉えられても仕方ありません。

KFSの営業支援プログラムの中で最も重要なパートを占めるのは、

「法人顧客満足度調査」で良いと評価された理由、悪いと評価された理由それぞれを明らかにし、個々の症状にあわせて【処方箋】

–つまり、「次に何をすべきか」

「日々の営業活動でやるべきことは?」といった、具体的なアクションプラン”を導き出すこと

です。

顧客からの評価を得る上で、最前線の営業マンだけでできることには限界があります。

だからこそ、営業マン個人でできること

組織として取り組むべきこと

マネジメントサイドでの決断を必要とした上でできること(投資が必要なこと、etc.) など、全社として、各部門として、それぞれがやるべきことと、その役割分担を図ることで、「単なる理想論ではなく、地に足のついた実行論」を探っていくことこそが、営業強化を図る上での早道なのです。

そして、その【営業強化のための処方箋】に、きまった解も、取り組む上での優先順位の一般回答はありません。

なぜなら、個々の会社に、業種特性、業界特性、営業環境、会社としての歴史、織風土といった違いがある以上、

それぞれの会社にあった、【個別の処方箋】-何を解決しなければならないかといった策-も異なり、解決しなければならない優先順位も異なる

からです。

そして、その個別の問題解決策を、【法人顧客満足度調査】から論理的に導き出すことこそが、マーケティングリサーチの専門会社であるKFSが最も得意とする分野です。

顧客視点から次にやべき行動の【処方箋】を探る

-営業強化のための【処方箋】の抽出・分析例-

◇営業強化のための【次にすべきこと(処箋)】を、分析手法を駆使して抽出

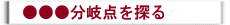

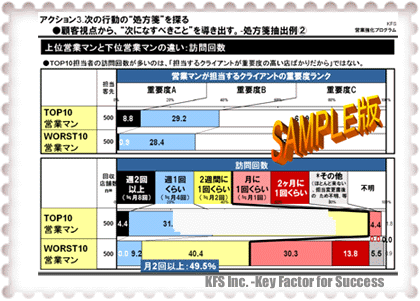

顧客視点から見た【営業マンの行動モデル】の抽出例

できる営業マンと、

そうでない営業マンの分岐点とは?

1.行動モデルを探る。

- 何が良いから顧客に評価されるのか、何が悪いから、顧客評価されないのか?

- 営業マンの活動内容を、顧客の視点から分析。

- 顧客からの支持を分ける「分岐点」を営業マンの行動内容から探る。

法人顧客満足度調査の結果をもとに分析手法を駆使

顧客から、【評価される営業マン】と【評価されない営業マン】の行動の違いを分析

できる営業マンと、

そうでない営業マンの分岐点とは?

2.行動モデルが異なる要因を探る。

- 顧客から支持される営業マンとされない営業マンで、行動内容に違いが生じている場合、その要因を探る。

- 営業マン自身の経験不足が問題なのか?

- 担当するクライアントの特性の違いが影響しているだけなのか?

- etc.

行動内容に違いが生じ要因を分析

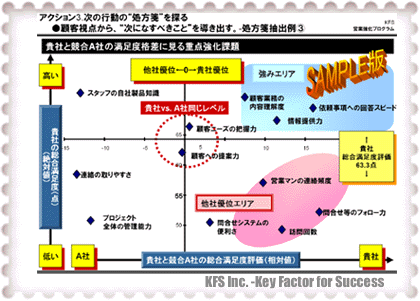

顧客視点から見た【営業活動の課題・全体像】の抽出

会社全体の営業課題を探り、優先順位を判断する。

- 営業活動における課題を、営業部門だけの問題として捉えるのではなく、他の業務部門も含めた全体の視点から、課題と、解決すべき優先プライオリティを抽出。

- 重要度×満足度MAP

- 営業強化を図る上で、会社全体として取り組むべき課題の明確を図る。

- 全体俯瞰図をもとに、部門間の協力が必要な場合は協力体制を敷き、最前線で働く営業マンに対して、「会社として、顧客からの評価を得るために必要な武器とは何か?」を、客観的に判断、コンサルティング。

営業活動における課題の全体像を把握

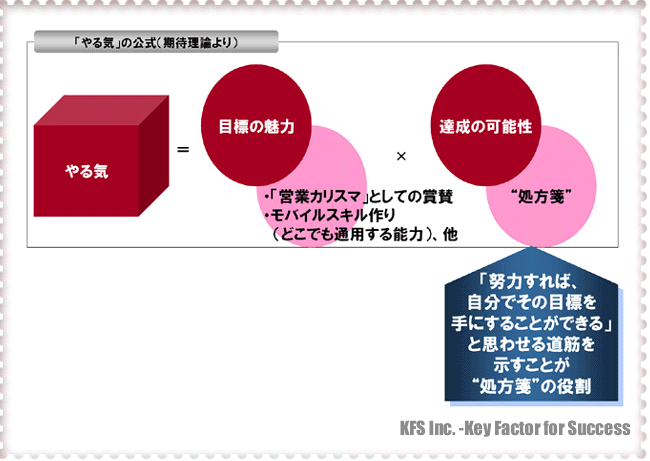

-営業強化のための【処方箋】とモチベーションの関係-

- 組織内の「やる気=モチベーション」を上げるためには、“にんじん”をぶら下げるだけではダメ。

- 「“にんじん”を手に入れるためには、どうすればよいのか?」を具体的にすのが、KFSでは「処方箋」と呼ぶ、個々の会社の特性に応じた営業強化のために必要な解決策であり、次のためのアクションプラン。

- 「どうすれば良いのか?」という処方箋が明確化できるからこそ、管理職の部下・育成補助ツールとして、また、教育・研修の素材として活用できる。

- 管理職のための部下の育成・指導ツールとしての活用について、さらに詳しくはこちら→

- 教育・研修への活用について、さらに詳しくはこちら→→

- もちろん、“にんじん”そのものの魅力が必要なのは、言うまでもないこと。能力評価や報奨制度、表彰制度などと連動させることで、魅力を高める企業努力が必要です。

- 表彰・報奨制度への活用について、さらに詳しくはこちら→→

- 能力評価・人事評価への活用について、さらに詳しくはこちら→